-

문화 고단했던 삶을 이겨낸 여성들의 이야기 …뮤지컬 ‘여기, 피화당’

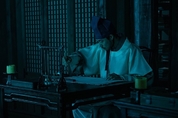

17세기 조선, 병자호란 직후 창작된 ‘박씨전’을 모티프로 한 창작 초연 뮤지컬 ‘여기, 피화당’이 관객들을 만나고 있다. ‘박씨전’의 작가는 누구일까?‘라는 상상에서 시작한 뮤지컬은 병자호란에서 큰 공을 세운 ’박씨‘의 이야기를 바탕으로 여성영웅 서사를 다루고 있다. 고전 소설 속 ‘박씨’는 이시백과 혼인하지만 자신의 흉측한 외모로 구박을 받자 뒤뜰에 ‘화를 피하는 곳’이라는 ‘피화당’을 짓고 홀로 살아간다. 3년 뒤 흉측한 허물을 벗을 때가 됐다는 아버지의 말에 ‘박씨’는 미인으로 변하고, 외모에만 마음을 쏟은 이시백을 크게 꾸짖는다. 1636년 병자호란이 일어나자 ‘피화당’에 쳐들어온 청나라 장수 용율대를 죽이고 그의 형 용골대를 무릎 꿇리며 청나라에 당한 조선 민심을 달랜다. 남한산성에서 청 태종에게 항복의식을 한 인조는 ‘박씨’의 말을 듣지 않은 것을 후회하고 ‘박씨’를 충렬 부인에 봉하고 상을 내렸다. 뮤지컬 ‘여기, 피화당’은 이런 박씨전의 내용을 극중극 형식으로 관객에게 전하며 병자호란으로 피해를 입은 여성들의 실상을 보여준다. 실제 병자호란으로 많은 조선의 여인들은 청으로 끌려가게 됐고, 정절을 잃었다며 가족들에게 버림받는다. 뮤지컬의 주인공

- 고륜형 기자

- 2024-02-20 10:26

-

문화 [오동진의 언제나, 영화처럼] 보지 못한 진실, 보려 하지 않은 진실, 그 비극에 대하여

영화는 명백히 이야기 설정이 어떠한가에 따라 대중적 성공, 예술적 평가가 갈린다. 그건 어떻게 보면 백남준의 작품을 판단하는 기준과 같다. 누구나 생각할 수 있지만 누구도 생각할 수 없는 아이템으로 작품을 만드는 사람, 우리는 그들을 아티스트라 부른다. 영화 ‘올빼미’는 그런 ‘씨네아스트(cinéaste)’의 탄생을 알리고 예고하는 작품이다. 어떻게 이런 생각을 했을까. ‘올빼미’는 조선 16대 왕 인조 때의 이야기이다. 인조는 26년간 조선을 통치했고 영화 속 사건, 곧 소현세자의 죽음은 인조실록 23년 때의 일이니 1645년이 배경이다. 사건을 겪고 인조는 우리 햇수로 4년, 곧 1649년에 사망한다. 앞선 사건이나 인조의 죽음이나 실록은 간단하게 처리한다. 그래서 알고 보면 매우 미스터리하고 수상쩍다. 감독 안태진의 착안이 시작된 것은 바로 이 부분이다. 역사의 공식기록인 실록조차 소현세자의 죽음을 독살 아닌 독살로 묘사하고 있다. 그러나 그것이 누구의 짓인지는 밝히지 않는다. 영화 ‘올빼미’는 600년의 시간이 지난 지금 그 진실을 명확하게 밝히되, 그 방법을 목격자의 증언에 따른 것으로 찾아내는 식이다. 문제는 그 목격자란 인물이 맹인 침술사라는 것

- 오동진

- 2022-12-01 12:16

- 안성문화원, 독립항쟁가·무연고자 위한 ‘설 차례’ 봉행

- 경부고속도로 안성 구간서 버스 3대 추돌… 3명 부상, 2명 병원 이송

- 김기수, 설날씨름대회 금강장사 등극.…수원시청 겹경사

- 이진환 남양주시의원, '국가유공자·장애인·다자녀가정' 주차요금 감면 확대

- 원주영 남양주시의원, 다산역 스마트도서관 공사 현장점검

- 경복대 드론건설환경과, 협력기업 10곳 확대 … “입학이 곧 취업 준비”

- 경복대 영상미디어콘텐츠과, VR기반 실감콘텐츠 수업성과 산업계 인증 결실

- [오동진의 언제나 영화처럼] 약점조차 흥행의 요소가 되는 영화가 있다면

- 부천시 청년사진 드림사업 추진…증명사진 지원으로 구직부담 완화

- 부천FC1995, 육육곱창과 2026시즌까지 광고후원 연장