망우리 사잇길은 망우역사문화공원에 조성된 인문학길이다. 삶과 죽음의 사이, 어제와 오늘의 사이, 그와 나 사이를 걸어가며 경계를 넘나들고 경계를 허무는 길이다.

□ 연재를 시작하며

태양이 묘지 위에 붉게 타오르는 ’한여름', 망우산 능선의 ‘구리(한강) 전망대’에 올라 저 멀리 한강을 내려다본다. 후덥지근한 대기의 온도에 등에는 땀이 흐르지만, 가끔 불어오는 바람과 탁 트인 시원한 풍경에 잠시 무더위를 잊고 지난날을 되돌아본다.

2008년 월간지 《신동아》에 「망우리별곡」을 연재하고 2009년 4월 『그와 나 사이를 걷다-망우리 비명으로 읽는 근현대 인물사』를 출간하여 망우역사문화공원(이하 ‘망우리공원’, ‘망우리’로도 쓴다)의 인문학적 가치를 세상에 처음 알렸다. 그리고 새로 찾은 인물을 추가한 개정판을 거듭하여 『망우역사문화공원 101인-그와 나 사이를 걷다』(2023)라는 제목으로 완결하였다.

1933년 개장하여 1973년 가득 찬 망우리공원은 그 40년의 기간이 말해주듯 우리 근대의 새벽을 연 인물이 모여 있다. 애국지사는 물론 문화예술 등 다양한 분야에서 활약한 선구자들이 있으며 좌익과 친일파도 함께 있다. 그리고 서양의 묘지와는 달리, 망우리는 우리 고유의 봉분 문화도 간직하며 풍광 좋은 자연 속에 펼쳐진 묘지공원이라는 차별성과 고유성을 간직하고 있기에 세계에 내세울 수 있는 K-인문학의 장소라 할 수 있다.

망우리 조사를 본격적으로 시작한 때부터 헤아리면 23년이 넘었고 첫 책 출간 후로는 만 16년의 세월이 흘렀다. 그동안 관할 지자체의 학술 용역도 여러 번 수행했다. 그 연구 결과에 근거하여 공동묘지는 역사문화공원으로서의 모습으로 바뀌며 오늘에 이르렀다.

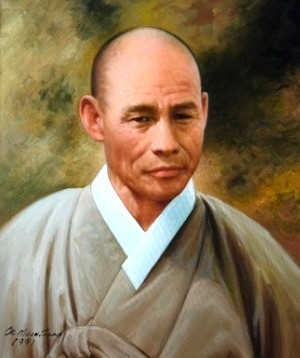

□ 다시 찾은 8월의 빛, 만해 한용운

전망대를 내려와 남쪽 용마산 방향으로 걸어간다. 이번에 신문사로부터 연재를 의뢰받아 어떤 식으로 글을 풀어나갈지 고민이다. 스마트폰 검색만 하면 곧바로 찾을 수 있는 백과사전식 내용이 아니라 망우리 묘역에서만 찾을 수 있는 이야기를 중심축으로 하여 풀어나갈 생각이다. 이런 구상을 하며 걸어가는데 저 앞에 만해 한용운의 묘소가 보인다.

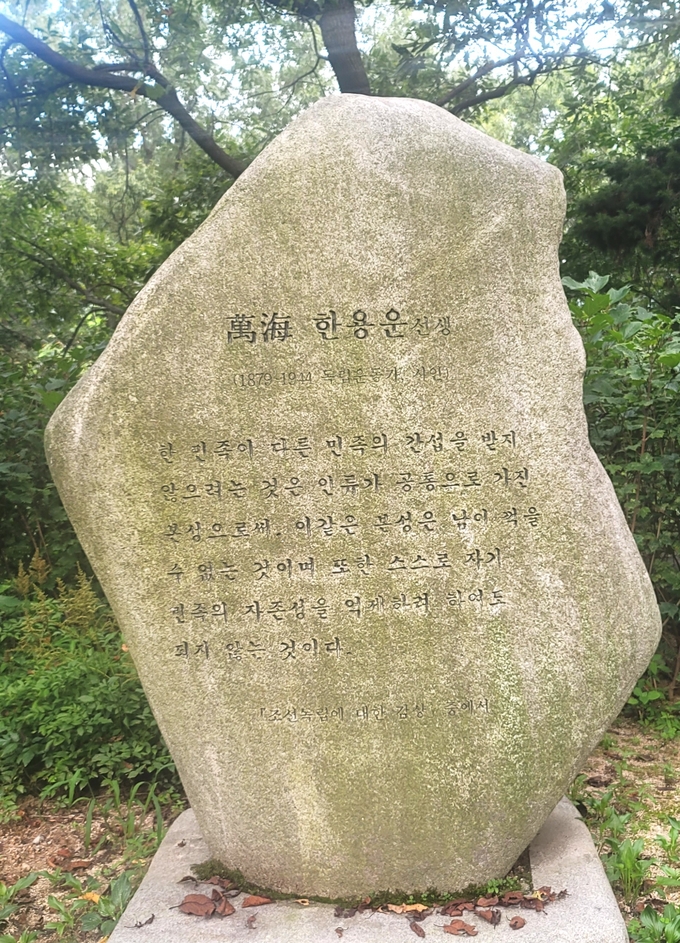

묘로 올라가는 길가에 만해의 말을 적은 연보비가 서 있고 건너편 묘로 올라가는 입구에 국가유산청이 세운 안내판이 서 있다. 2012년 국가등록문화유산으로 지정돼 세워진 안내판이다. 당시 북한산의 김창숙, 손병희, 신익희, 이시영, 이준 선생의 묘역과 더불어 망우리 만해의 묘역이 지정되었다. 그들 모두 건국훈장 대한민국장 서훈자다. 대한민국장을 받은 도산 안창호 선생은 1973년 강남으로 이장되었기에 현재 망우리에 영면하고 있는 분 중에서는 만해가 훈격이 가장 높다.

계단을 올라 묘로 올라가니 몇 사람이 묘역 앞에 서 있다. 가만히 보니 일행 중에 낯익은 얼굴이 보인다. 남한산성 만해기념관의 전보삼 관장이 아닌가.

“관장님, 여기서 우연히 또 만났네요.”

“아, 김 작가. 여기 웬일인가? 며칠 후가 8.15 광복절이라 참배 왔네.”

전보삼 관장은 중학생 때 만해의 시 「님의 침묵」을 접하고 색즉시공의 깨달음을 얻은 후 평생을 만해 연구와 사업에 매진했다. 만해 관련 논문으로 철학박사 학위를 받았으며, 사재를 털어 『님의 침묵』 초간본 등 많은 자료를 모아 1981년 성북동 심우장에 만해기념관을 열었고 1990년 남한산성으로 이전했다. 내가 (사)한국내셔널트러스트의 망우리위원회 위원장 겸 이사를 맡았을 때 같은 이사로 함께한 인연이 있다.

“여기 이 비석을 관장님이 세우셨다고요?”

얼마 전 고등학교 동창이 1978년쯤에 친구들과 망우리에 놀러 가 만해 묘에서 절을 하는 사진을 보내 주었는데 그 사진에는 작고 초라한 비석이 보였다. 지금의 비석은 크고 비문이 가득하다.

“심우장에서 만해기념관을 할 때 조직한 만해사상연구회가 앞장서서 비석과 상석을 1981년에 세웠지. 근데, 내가 70년대 초에 이 묘지를 찾느라고 얼마나 고생했는지 아시오? 몇 번을 실패하고 어느 날 다시 혼자 비를 맞으며 한참을 헤매다가 다행히도 묘를 아는 묘지 관리인이 있어 간신히 찾았다오.”

과거의 관리사무소는 단지 묘지 관리만 했지, 애국지사 등 역사적 인물의 파악은 업무 외의 일이었다. 내가 2002년 조사를 시작했을 때도 관리사무소는 단지 17명의 유명인사 리스트를 갖고 있었다. 묘지 정비를 생업으로 하는 관리인들이 더 많이 알았다.

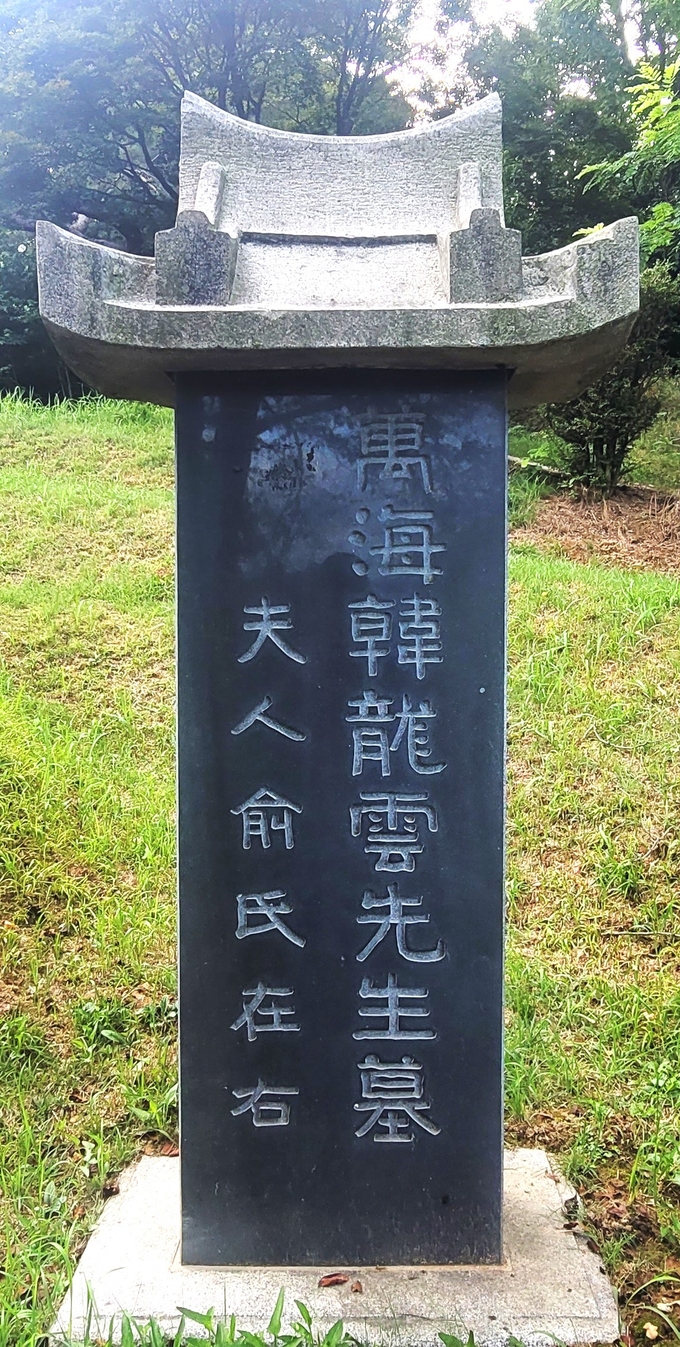

비석의 앞면은 여초 김응현의 글씨로 ‘萬海韓龍雲先生墓(만해한용운선생묘) 夫人兪氏在右(부인유씨재우)’라고 적혀 있다. 이 글씨는 여초 김응현이 광개토대왕 비석의 글씨를 본떠 개발한 서체 호태왕비체라고 한다. 후면에 만해의 일생이 정리되어 있다. 일부만 옮기며 단기를 서기로 바꾸는 등 읽기 쉽게 고쳤다.

충남 홍성 출생. 1887년 향숙에서 수학, 1905년 백담사 연곡화상에게서 득도, 1910년 한일불교 동맹 조약을 분쇄철폐, 1911년 만주에 망명 독립운동, 1913년 조선불교유신론 발행, 1917년 12월 오세암에서 선정중 오도, 1918년 월간교양잡지 유심 창간, 1919년 3·1운동을 선도하고 행동강령으로 공약삼장을 공표, 옥중에서 독립의 소신을 장문으로 발표 3년형 선고, 1924년 조선불교청년회를 조직하고 총재에 취임, 1926년 님의 침묵 발간, 1933년 성북동에 심우장을 건축하고 흑풍 등의 소설과 다수의 문장을 발표, 1944년 6월 29일 심우장에서 입적, 세수 66, 법랍 39, 1962년 대한민국 건국훈장 대한민국장 수여, 만해사상연구회 識(지, 지음), 안동 김응현 書(서).

비석 앞면의 ‘부인유씨재우(夫人兪氏在右)’에 관련되어 재미있는 에피소드가 있다.

“관장님, 제가 여기 많은 사람들을 데리고 와서 설명하는데요, 이 ‘부인유씨재우’를 가지고 교양의 몇 단계를 알 수 있더군요. 먼저 ‘어? 만해 선생이 승려라서 결혼하지 않았다고 생각했는데 부인이 있네요?’라고 놀라는 사람이 있습니다. 그런 사람이야 만해 선생을 전혀 공부하지 않은 사람이고요, 다음 단계는 한자를 좀 읽을 줄 안다면서 ‘아, 부인 성함이 유재우 씨군요’라고 말하는 사람이 있습니다. 하하. 그 위 단계가 ‘부인 유 씨의 묘가 오른쪽이군요’라고 바로 해석하는 사람이죠.”

“하하, 그런가요. 그럼, 그다음 단계가 있겠군. 자, 여러분, 묘를 바라보시고 부인이 어느 쪽에 계시는지 맞혀보시라고.”

“네, 자신이 바라보는 방향이 아니라 풍수에서는 고인이 머리를 위로 하고 누운 상태에서 좌우를 가리키죠. 그러니 만해 선생의 오른쪽, 즉 우리가 보기에는 왼쪽에 부인의 묘가 있는데, 사람들이 오해해서 부인 무덤에 꽃을 바치는 사람이 많더라고요. 물론 여성이 꽃을 좋아하긴 하지만요. 하하.”

일반적으로는 부인은 왼쪽에 안장하지만, 자리가 없어 우측에 안장하고 재우(在右)라고 쓴 것이다. 그런데도 아니라고 우기는 사람이 있었다. 그래서 묘 옆에 꽂혀 있는 번호판과 관리사무소의 묘적부 번호를 대조까지 하며 사실을 확인했다.

만해는 55세 때 간호사인 유 씨와 재혼해 딸을 낳았다. 비문에 따님과 사위의 이름이 적혀 있다. 따님의 말로는, 망우리의 묘가 워낙 명당이고 친구들이 마련해 준 자리이며 허례허식을 싫어했던 부친의 뜻을 헤아려 따님은 현충원 이장을 하지 않았다고 한다. 고향 홍성에서는 가끔 만해 묘의 이장을 주장하는 사람이 나타나는데, 유족은 홍성과 인연이 없어 이장의 뜻이 없다.

책을 읽고 지식을 얻지만, 무덤 등의 현장을 찾으면 새로운 발견이 있다. 총독부가 싫어 일부러 북향으로 지었다는 일화를 남긴 심우장도 그렇다. 직접 찾아가 보니 그 동네는 북한산 성벽 너머(城北)의 경사지라 북향으로 집을 지을 수밖에 없다. 북향의 자리를 찾았다는 말이 정확하다.

참배를 마치고 우리는 능선에 올라 저 멀리 한강을 내려다봤다. 80년 전 다시 찾은 우리의 한강이다. 그 물결 위에 찬란한 8월의 태양이 내리비치고 있다.

일행과 함께 길을 내려갔다. 20분쯤 걸어 거의 다 내려왔을 때, 일행 중의 한 분이 질문했다.

“어, 여기 안내판에 유관순 열사가 적혀 있는데, 유관순 열사 묘가 여기 있나요?”