인천시보건환경연구원이 해양 미세플라스틱의 장기적 감시체계를 강화하기 위해 기존 7곳이던 조사 지점을 9곳으로 확대했다.

연구원은 지난 2019년부터 전국 지자체 중 최초로 해양 미세플라스틱 정기 모니터링을 시작해, 인천 앞바다의 주요 내·외해 해역에서 플라스틱 오염도를 정밀 조사해 왔다.

초기 조사 지점은 내해의 세어도, 영종대교, 인천신항과 외해의 자월도, 덕적도 등 5곳이었다.

하지만 2021년 들어 내해 구역에서의 오염도 변화와 관리 필요성이 제기되면서 비교 대상이었던 외해 지점 덕적도를 제외하고 내해 중심의 소래포구, 인천항, 황산도 등 3곳을 추가해 조사망을 7곳으로 확대했다.

이어 2022년도 한강 하구 오염 수치를 조사하기 위해 석모도와 선수리 2곳을 포함했고, 2023년 자월도 대신 인구수가 상대적으로 적은 대이작도를 대비군으로 넣어 9곳으로 조사 범위를 확장했다.

조사는 현장 연구진이 직접 ‘관용선’을 타고 바다로 나가 ‘만타 트롤(Manta Trawl)’이라는 장비를 사용해 표층 해수에서 시료를 채취한 뒤, 실험실에서 입도 분석, 화학적 성분 분석 등 기존의 정밀 분석 기법을 적용하는 방식으로 이뤄진다.

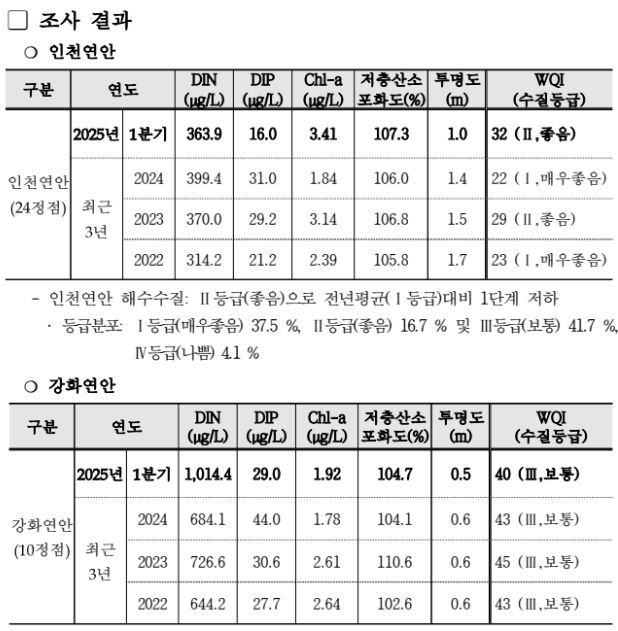

2025년 1분기 인천보건환경연구원이 발표한 해양 환경 조사 결과에 따르면, 인천 연안 해역의 해수 수질은 Ⅱ등급(좋음)으로, 전년도 평균이었던 Ⅰ등급(매우 좋음)에서 한 단계 하락했다. 강화 연안은 Ⅲ등급(보통)으로, 지난해와 동일한 수준을 유지했다.

보건환경연구원은 해수 수질 등급 하락의 원인으로 ‘코로나19 시기 증가한 일회용 플라스틱 사용’을 지목했다.

경기신문과의 통화에서 연구원 관계자는 “코로나 시기 동안 배달과 포장 문화의 확산으로 일회용 플라스틱 사용이 급증했고, 이로 인해 해양 내 플라스틱 농도가 일정 부분 증가한 것으로 추정된다”며 “현재는 플라스틱 농도가 과거 대비 급증하거나 급감하지 않고, 일정 수준에서 정체 상태를 유지하고 있다”고 말했다.

해양 미세플라스틱 문제의 근본적인 해결 방안에 대해서는 다소 신중한 입장을 보였다. 보건환경연구원 관계자는 “실질적인 미세플라스틱 저감을 위해서는 전체적인 폐기물 배출량을 줄이는 수밖에 없다”며 “연구기관에서 논의할 수 있는 문제는 아닌 것 같다”고 덧붙였다.

이어 “현재로서는 분기마다 정기적인 해양 조사와 오염도 분석을 통해 미세플라스틱의 발생 경향을 지속적으로 파악하는 것이 최우선”이라고 강조했다.

[ 경기신문 / 인천 = 정진영 기자 ]