정부가 리튬·희토류 등 미래 첨단산업의 핵심 소재로 꼽히는 ‘전략 광물’의 대외 의존도를 줄이기 위해 국내 재자원화 산업 생태계 조성에 나선다. 해외 수입 중심의 공급망을 국내로 끌어와 글로벌 공급 불안에 대비하고, 순환경제 기반의 자원 안보 체계를 구축하겠다는 구상이다.

산업통상자원부는 31일 정부서울청사에서 열린 제6차 공급망안정화위원회에서 ‘산업 공급망 내재화를 위한 핵심광물 재자원화 활성화 방안’을 확정·발표했다. 정부는 2030년까지 10대 전략 핵심광물의 재자원화율을 20%로 끌어올리는 것이 목표다.

◇ 포항·구미·제주 중심 재자원화 클러스터 구축

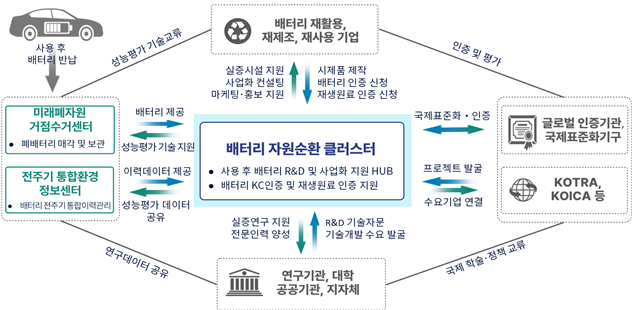

정부는 우선 산업 초기 생태계 조성을 위해 클러스터 중심의 재자원화 허브를 만든다. 현재 조성 중인 ▲배터리(포항) ▲반도체(구미) ▲자원순환(제주) 클러스터에 재자원화 기능을 추가하고, 테스트베드 실증사업을 추진한다.

클러스터 입주 기업에는 시설·장비, 원료·제품 인증·분석, 실증·사업화 등을 통합 지원하는 패키지형 기업 지원 프로그램을 적용한다.

한국지질자원연구원과 한국환경공단 등 전문기관이 블랙매스·폐PCB 등 재자원화 원료 성분 분석과 인증을 맡고, 한국광해광업공단이 스타트업 육성·공급망 매칭을 지원한다.

또한 광해광업공단을 총괄기관으로 지정하고, 지질자원연구원·생산기술연구원·환경공단 등과 협력해 기술개발과 애로 해소를 위한 신속 지원 체계를 마련한다.

정부는 10대 전략 광물을 시작으로 총 38종의 핵심광물로 범위를 확대하고, 재자원화 원료 유통·수급 DB와 조기경보시스템(EWS)을 구축해 실시간으로 공급망 정보를 공유한다.

◇ 리튬·희토류 중심으로 R&D·투자 확대

정부는 재자원화 선도기업 육성을 위해 투자 확대와 연구개발(R&D) 지원을 강화한다. 민관합동 ‘핵심광물 투자협의회’를 신설해 유망 프로젝트를 발굴하고, 공급망안정화기금을 통한 직접 투자·대출 지원을 추진한다. 특히 수급 리스크가 큰 리튬·희토류 등 광물 재자원화 분야에 집중할 계획이다.

2026년에는 37억 원 규모의 예산을 투입해 기업의 파쇄기·침출탱크·측정 장비 등 시설·장비 도입 보조금을 지원한다. 또한 폐배터리와 폐촉매 등에서 유용 자원을 회수하기 위한 전주기 기술개발 과제(전처리-정제-회수-분석)도 발굴·지원한다.

신기술 실증과 서비스 확산을 위해 순환경제 규제 샌드박스도 운영된다. 대형 가전제품 내 희토류 재자원화 실증사업을 우선 추진하며, 실증 비용과 보험료 지원도 병행한다.

정부는 향후 EU의 재생원료 사용 의무화(2031년~)에도 대응하기 위해 재자원화된 핵심광물을 별도 비축하는 방안도 검토 중이다.

◇ 규제 합리화·통계 체계 정비로 산업 기반 강화

재자원화 산업의 걸림돌로 지적돼온 폐기물 규제도 대폭 완화된다. 폐PCB, 폐촉매 등 핵심광물 함유 폐기물을 ‘순환자원’으로 지정해 수집·운반·보관 등 기존 폐기물 규제를 면제하고, 인정 범위도 공정 스크랩·블랙매스 등으로 확대한다.

순환자원 수입 시 보증금 부담 완화, 수입 절차 간소화, 인허가 유효기간 연장(1년→3년)도 검토된다.

아울러 폐촉매·블랙매스 등 주요 원료에 대한 HSK 코드 세분화를 통해 통관 기준을 명확히 하고, 통계 생산 기반을 마련한다.

정부는 재자원화 산업 실태 조사를 위한 산업 분류체계 개편도 추진한다. 현재 ‘폐기물 처리업(E)’으로 분류된 재자원화 업종을 ‘제조업(C)’으로 변경 또는 신설해 산업단지 입주 허용 등 행정 지원을 강화할 계획이다.

산업부 관계자는 “핵심광물 재자원화는 단순한 환경정책이 아닌 산업 경쟁력과 경제 안보를 위한 국가 전략 과제”라며 “공급망 위기 속에서도 국내 순환경제 기반으로 자원 자립도를 높이겠다”고 밝혔다.

[ 경기신문 = 오다경 기자 ]