정부의 전통시장 지원이 효과 없다는 평가가 41.2%에 달하는 것으로 나타났다.

이에 현행 법정상권(전통시장, 상점가, 골목형 상점가) 중심의 지원 방식에서 나아가 더 많은 소상공인 사업체가 소재한 ‘비법정 상권’에 대한 지원을 확대해야 한다는 제언이 나왔다.

8일 경기연구원 ‘지역상권 지원정책 개선 방향 연구’에 따르면 지난해 전국 성인 1800명 중 70.1%는 전통시장 보호가 필요하다, 22.9%는 필요하지 않다고 생각하는 것으로 집계됐다.

정부 지원에 찬성하는 이유는 ‘골목상권 보호(31.3%)’, ‘소상공인 생계 보호(27.9%)’, 전통문화 보존(24.3%)‘ 등으로 조사됐다.

반면 전통시장에 대한 정부 지원을 반대하는 이유는 ‘일시적인 지원 효과(28.8%)’, ‘형평성에 어긋나는 특정상 지원(24.1%)’ 등으로 나타났다.

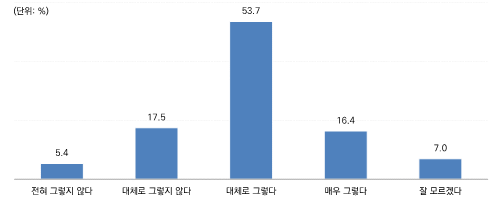

실제 전통시장의 정부 지원으로 방문 매력도가 변화했냐는 질문에 응답자 27.2%가 ‘상승’이라 답한 반면 41.2%는 ‘불변’, 5.1%는 ‘하락’이라 답해 부정 응답이 긍정보다 높았다.

‘비지정 시장(시장 기능을 지니지만 ‘인정시장’이 아닌 경우)’ 지원 배제 방식에 대해선 52.1%가 ‘타당하지 않다’고 답해 현행 정책의 재검토가 필요한 것으로 파악됐다.

또 소상공인 밀집 골목상권에 대한 정부 지원 확대 필요성에는 48.9%가 긍정 응답을, 28.9%가 부정 응답을 보였다.

온누리상품권 사용처에 대해서도 전통시장 등 법정상권에 제한하는 방식을 반대하는 의견(36.3%)이 찬성하는 의견(26.8%)보다 많았다.

용처 확대 시에는 ‘주거지 인근 골목상권(40.3%)’, ‘전통시장 인접 소상공인 매장(28.4%)’ 등으로 넓혀야 한다는 의견이 제시됐다.

이에 최근 지역상권법 제정으로 비법정 상권에 대한 별도 지원체계가 마련됐지만 기존 제도와 중복되거나 제도 과잉으로 이어질 우려가 제기된다.

보고서는 전통시장 지원책을 소상공인 보호 측면보다 지역경제 자족성과 지역공동체 정체성 측면에 방점을 두는 개선안을 제시했다.

신기동 경기연구원 선임연구위원은 “유통시장 개방에 따른 국내산업 보호 측면에서 실시한 전통시장 지원정책의 대상 집단 절대 다수는 전업하거나 은퇴했고, 전통시장 시설현대화 지원사업은 임계점에 도달한 만큼 이제는 추가적인 지원의 당위성이 약하다”고 진단했다.

이어 “지역상권 지원정책의 기본방향을 ‘전통시장에 대한 특별한 집중적 지원’보다 ‘소상공인 밀집상권에 대한 보편적 균형적 지원’으로 범위를 확대하고 재설정할 필요가 있다”며 “온누리상품권과 지역화폐의 통폐합도 고려할 필요가 있다”고 말했다.

[ 경기신문 = 이유림 기자 ]