합의 하에 아내인 니키(세피데 모아피)와 헤어져 살고 있는(그래봤자 길 건너 아버지 집, 몇백 미터 차이에 불과하지만) 데이빗(클레인 크로포드)은 아내에게 섹스 파트너가 생긴 것을 알게 되고 가슴에 불길이 인다.

데릭이라는 남자인데(크리스 코이) 아마도 니키는 자신들의 별거를 좀 더 ‘실천적으로’ 살아가기 위해 새로운 남자를 만나는 것처럼 보인다. 데이빗은 예전에 자신의 것이었던 침대에 이들이 벌거벗고 잠들어 있는 것을 목격한다. 그는 새벽에 과거 자신의 침실로 몰래 기어들어가 여자의 머리에 총을 겨눈다.

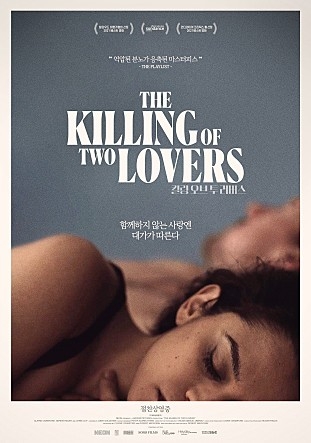

데이빗은 결국 니키와 데릭을 죽일 것인가. 그렇다면 이 영화 ‘킬링 오브 투 러버스’는 결국 치정 살인극이라는 얘기일까. 그렇게 단순하고 치졸한 얘기일까.

영화 ‘킬링 오브 투 러버스’를 보고 있으면 세상엔 여전히 젊고 신선한, 새롭고 낯선 영화 작가들이 많다는 것을 깨닫게 된다. 늘 새로운 것, 새로운 인간관계, 새로운 세상에 대해서 고민해야 하고 그것들의 총합을 꿈꿔야 한다면 이 영화만 한 것이 없다.

이야기는 예측과 달리 완전히 ‘엉뚱한 산’으로 내달리며 자극적인 장면이나 대사와 같은 양념을 전혀 뿌리지 않는다. 독보적이랄 만큼 특이한 이야기 설정과 스토리 텔링, 미장센, 캐릭터라이징을 통해 영화는 현실에 대한 새로운 감(感)을 구축해 낸다. 지금까지 만나보지 못한 영화이지만 이런 얘기야말로 거꾸로 현실을 있는 그대로 가감 없이 그려내고 있음을 직감하게 한다.

데이빗은 일종의 일용 노동자다. 배경은 유타 주의 어느 근교 마을로 보인다.(니키는 다운타운 법률 사무소에서 시급이나 인턴, 비정규 사무직 일을 하는 것으로 그려진다.) 데이빗은 마을에서 이런저런 허드렛 노동으로 생활을 이어가는 데 사람들 모두 그(와 그의 아버지)를 잘 알고 있고 서로가 서로를 친절하게 대해 주는 걸 보면 꽤나 오래 살아 온 관계임을 짐작하게 한다.

예컨대 이런 식이다. 데이빗이 학교를 가지 않으려는 중학생 큰딸을 억지로 데리고 가는 모습을 보자 마을 남자 한 명이 이런 식으로 말을 붙인다. “그쪽도 집안에 파묻고 싶은 중학생 애가 있는 모양인데 내 뒷 마당이 아주 넓어요. 얼마든지 쓰세요.”

자신에게 하루에 100달러씩 열흘간의 일감을 의뢰하는 친근한 이웃 할머니와의 대화는 더욱 다정하다. 데이빗이 묻는다. “아주머니는 결혼생활이 어떠셨어요?” 여자는 이렇게 말한다. “결혼? 남편과는 잘살았지. 물론 사랑했지. 근데 결혼은 사랑이 아냐. 존중이지. 서로를 존중하는 거야.” 집까지 태워 주겠다는 데이빗에게 손사래를 치며 여자는 유머를 덧붙인다. “집까지 걸어서 갈 거야. 도로 왼쪽 길로 갈 테니 나중에 그쪽 도랑을 잘 살피면서 가 줘. 내가 가다가 쓰러져서 거기 처박혀 죽어 있을 수도 있으니까.”

‘결혼은 사랑이 아니라 서로에 대한 존중에 불과하다’는 말을 시작으로 영화는 외양에서 내면으로 급격한 기울기를 나타내기 시작한다. 이제 데이빗의 마음 속 풍광이 영화 전체를 지배한다. 마누라 니키에 대한 마음이 사랑인지, 사랑이라고 착각하는 것인지, 그럼에도 불구하고 여전히 사랑이라고 믿어야 하는 것인지, 그 모든 것을 어떤 저울에 달아 정확하게 무게를 측정해야 할지 고민에 고민을 거듭하게 한다.

결혼이 사랑이 아니고 존중이라는, 해탈의 깨달음을 얻게 되면 어쩌면 데이빗의 고민은 조금 ‘심플’해질 것이다. 편안해질 수 있을 것이다. 하지만 아직 데이빗은 젊다. 거기까지는 준비가 돼 있지 않은 상태다.

니키와 데이빗 두 사람은 고등학교를 졸업하자마자 결혼을 했고 거의 바로 딸을 낳았으며(그러고 말았어야 했는데 몰몬의 전통적인 다산 관습 탓인지) 터울이 꽤 나는 남자아이 셋을 줄줄이 낳았다. 아이가 모두 넷이다. 양육이 보통 일이 아니었을 것이고(그건 현재도 그렇다) 그 과정이 둘 사이를 해치거나, 해칠 뻔 했을 것이다.

근데 그보다 둘이 별거를 택한 데에는 꽤나 용감한 이유가 있었기 때문이었던 것으로 보이는데, 아마도 서로 오랜 결혼생활의 매너리즘을 극복하고 싶었던 것, 워낙 어린 나이에 결합했던 사이이기 때문에 다른 관계를 경험하지 못했고 그래서 합의하에 서로 각자 연애도 해 보자, 쉽게 말해 좀 다르게 살아 보자고 결정했기 때문으로 보인다.

그런 과정을 통해 둘의 사랑이 더 단단해질 수도 있지 않느냐, 뭐 그런 얘긴데, ‘그 딴건’ 사실 모두들 다 알다시피 번지르르한 수사(修辭)에 불과할 뿐이다. 데이빗과 니키의 일상은 합의 별거 이후 크게 흔들린다. 데이빗은 거의 매일 니키와 그녀의 남자를 죽여 버릴 생각에 스스로 몸을 떤다.

영화는 아주 다른 결말을 향해 간다. 어쨌거나 저쨌거나 데이빗은 착한 남자이고, 자신의 마음 속 욕망처럼 모든 일을 폭력적인 방식으로 풀어낼 인간은 못된다. 그는 나약하고 착한 사람인데 어쩌면 삶의 해법이란 게 이런 스타일의 사람이 찾아낼 확률이 높다. 영화 속 데이빗도 결국 그걸 해낸다. 정작 폭력은 그가 당하지만.

하지만 그때서야 영화의 제목이 갖는 순전한 의미가 깨달음처럼 다가선다. 결국 세상의 남녀에게 남는 건 결혼과 가족이라는 것, 사랑은 죽는다는 것이다. 두 연인은 시간과 세월, 자식과 풍파를 겪으며 그렇게 죽는 것이다. 진짜 부부가 되는 것이다. 그러니까 데이빗과 니키도 결국 죽음 아닌 죽음을 선택하는 셈이다. 근데 그건 결국 행복한 일일까. 그게 좋은 일일까. 그게 궁극의 답일까. 이건 결국 세상의 연인들이 스스로 답할 일이다.

사운드 트랙의 사용이 아주 독특하다. 음악이 아니라 소음이다. 해머를 두드리는 소리 같은 것, 뭔가 삐꺽거리는 소음, 차 소리, 부딪히는 소리 등등으로 이뤄져 있다. 남자 데이빗의 내면을 표현하기 위해 사용한 기제(機制)이다. OST만으로도 영화가 특이함을 넘어 오리진(origin)을 지니고 있음을 보여준다. 선댄스영화제와 아메리칸 인디펜던트 스피릿 어워드에서 상을 탔다. 역시, 그러면 그렇지이다.