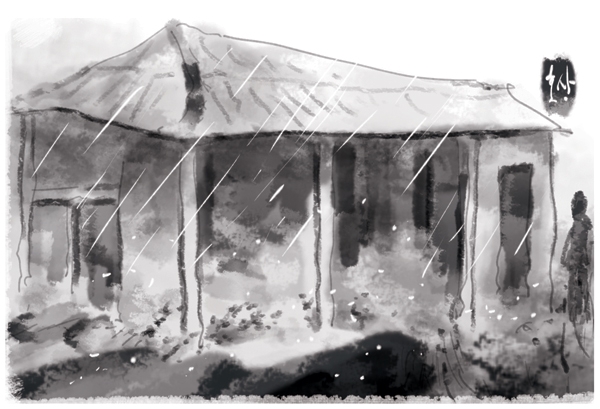

빈집

/박봉희

텅 빈 새장 옆

찌그러진 개밥그릇만 남았다

남은 것만 남은

그 마당에 비가 내린다

실직, 가출, 비웃음, 불면이

깨어진 창문에 흘러내린다

남아도는 것들로 꽉 차

언제 허물어질지 모르고 젖는다

때 묻고 무성한 털 엉겨 붙은 유기견처럼

짖다가 저물다가 젖는다

죄다 떠나가고 저무는

저 물빛 적막

결국 이렇게 되게 되어 있었다

문득 시인은 자신의 내면을 조용히 들여다본다. “남은 것만 남은 / 그 마당에 비”가 내리고, 비를 타고 “실직, 가출, 비웃음, 불면이 / 깨어진 창문”을 타고 흘러내린다. 언제고 허물어진다 해도 이상하지 않을 만큼의 퇴락한 빈집에서 그는 “때 묻고 무성한 털 엉겨 붙은 유기견처럼 / 짖다가 저물다가” 다시 비에 젖는다. 빈집이 바로 ‘나’의 모든 것이다. “죄다 떠나가고 저무는 / 저 물빛 적막” 앞에서 그가 쓸 수 있는 문장은 단 하나다. “결국 이렇게 되게 되어 있었다”라는, 뿌리 깊은 절망과 체념의 문장이 그것. ‘빈집’이라는 자기 부정의 이미지에도 불구하고, ‘혼자’라는 단어에는 삶을 향한 강렬한 욕망이 웅크려 있다. 오래되어 새롭고, 새롭기 때문에 더 부드럽고 단단한 그것은, 시인만이 걸을 수 있는 경계의 외줄이다. 바로 시인의 기억이자 행간이고 생활의 첨예한 표상이다. /박성현 시인